群馬 高崎 個別指導塾 学友舎 lab Web Page

-- テストと学習方法の色分け -- 学友舎高崎(学友舎 lab)

| スピードの落としあな |

| 英語で、教科書のページを暗唱させ て、 再生スピードを競わせる指導方法があ りますが、形成される心の中のモデル と学習方略が、前のフェーズに退行し て、つまずきの原因になります。 算数・数学でも、問題練習により問題 解決のスピードは速くなります。 しかし、スピードそのものを目的にす ると、このフェーズで大切な、手順を 意識して追うプロセスが省略されてし まいます。 の落とし穴と「回り道」 math anxiety なぜ最初に学習するのか |

| ITとオンライン教材は学力を上げる? |

| 利益相反にない マイノリティレポート 率直な疑問 |

| 個体発生と系統発生は同じではありま せんが、似たようなことが学習心理学 でも話題になっています。 |

| 精密授業 precision teaching |

| 蔭山メソッド・公文式・論理エンジン OS1・OS2に種本があるとしたら、 アメリカやカナダで商業化されていた 『精密授業』precision teaching で しょうか? Precision teaching (wiki pedia) Precision Teaching-What is it? (moray.gov.uk) Google 翻訳で訳して目を通すと、日 本では紹介されない心理学にもふれた 説明があり、参考になります。 |

| 一斉授業を聞くことを含めて、そもそ も『アクティブ』でない学習ってある のでしょうか。 サブリミナルなプライミングと学習が 話題になりますが、その効果は、被験 者の『その時の活動と行為の目的⇔手 段構造と動機』に左右されます。 随伴学習や偶発学習も、実験状況で、 『課題の目的と手段に関連した有効な シグナル』が記憶されていました。 アクティブラーニングとは、学習を進 める中で、『動機づけ、目的と行為の 操作や手順』を工夫することでしょう か。 |

| オンデマンドをおぎなう 『対話的学び』 |

| アクティブ・ラーニングの一つ、『対 話的学び』が、GIGA教育に先行して 試行された理由、その一つは、 オンデマンドの講義とビデオ教材、そ れとオンデマンドドリルの組み合わ せ、それら自体は学力を高めない、と 教育実践と調査研究が示していたから です。 それをおぎなう機能が、『対話的学 び』アクティブ・ラーニングです。 これもオンラインよりインパースンが 効果がある、と文科省は判断しまし た。 アクティブラーニングは、企業の生産 現場の、生産性向上を目的として導入 されます。 その目的からは、人と人が実際に対面 するアクティブ・ラーニングの練習 は、学校教育で、欠かせません。 これの教育学的な粉飾が、『反転授 業』flipped classroom、在宅と現 場の効率的組み合わせです。 フェーズ③をはしょって、フェーズ④ に飛んだ感じがします。 教育学、社会学では、フェーズ③とフ ェーズ④は、二つの学派に分かれて、 論戦しています。 |

| テスト問題と学習方法の5タイプ |

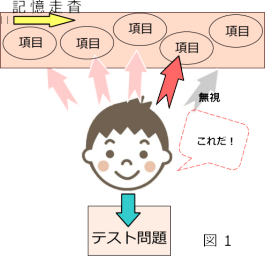

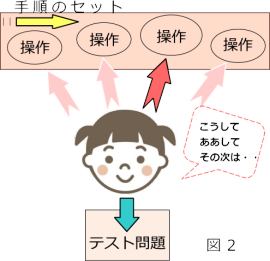

テスト問題の作成パターンと対応する学習方法を、5つに分けてイメージしてみました。( おもに中学生について )

アクティブな学習方法とは何か、大まかに考察するために単純化しました。

実際は、小・中・高それぞれで、内容を変えて、①から④のタイプが繰り返されます。(典型的サイクル図)

新しい内容を学習する場面では、個体発生が系統発生を繰り返すように、それぞれのパターンの問題を、ステップ・バイ・ステップに練習します。

各パターンの学習を、より能動的に進める工夫がアクティブラーニングです。

----------------------------------------------------------

|

公文式・蔭山メソッドの標準問題がこ れです。論理エンジンOS1・2 もこの タイプです。学校ワークとドリルの基 本問題、スタディサプリなども。 学習の初めでは大切です。このスピー ドと習熟ばかり競うと、次のフェーズ に移れなくなります。 |

学校ワークが指定される以前、先生は、問題を自作して練習することをすすめました。ノートにまとめることは、アクティブラーニングの一環として指導されていますが、自作問題はどうでしょうか。

学校ワークは手間をはぶきましたが、アクティブに自作することが省略されます。応用力と定着度は劣ります。

このタイプの問題練習でも、学校や塾で指導者とクラスメートがいると、刺激されてよりアクティブになります。

----------------------------------------------------------

高校数学教科書に載っていた、ブ ログラミング言語BASICの用 語にたとえると、『プログラムモ ード』でしょうか。 ひとつ前のフェーズは『ダイレク トモード』のイメージです。 |

伝統的な板書・一斉授業の説明とドリ ル学習です。 公文式・蔭山メソッド・スタディサプ リなどの発展問題もこのタイプです。 学習の初期には欠かせません。 たとえば、算数・数学では、計算と推 論の流れを書くことが、次の「書かな くても考えられる」フェーズでの到達 度を左右します。 わからない時、すぐ答えを参考にする と、応用がきかなくすぐ忘れます。 手順になれるのに時間がかかります。 |

ほかの人に手順を説明したり、誰かを目の前に思い浮かべて語りかけると、よりアクティブになります。次のフェーズへの足がかりにもなります。

身ぶりと手ぶり(ジェスチャー)を使って、考えている内容と問題解決の流れをイメ

ージすると、理解が進みます。

基礎的な繰り返し練習の後は、適切なヒントの下で、『誤りに気付く練習』が効果的です。このフェーズには欠かせません。

時間は少しかかりますが、月単位の長い目で見れば、早く習得できます。

これは、通信添削やオンライン教材にはできない、個別指導塾のサービスです。

----------------------------------------------------------

テレビでときたま『ゲシュタルト 崩壊』が話題になります。その逆 が起こるイメージです。 過去問パターンの反復練習による、 手順の「習熟」ではなくて、「こ れからの世界で役に立つ力」とか 言われています。 |

標準問題、A問題がこのタイプです。 単元の内容を、文章題で手順を追って 練習する中で、全体的なまとまりに気 づきます。 標準問題の内容は、いがいと以前と変 わりません。しかし、ドリルと過去問 のくり返し練習だけでは、このフェー ズの学習は、なり立ちません。 くり返し練習から飛躍して、よりゆう ずうのきく学力に変える工夫が、アク ティブラーニングです。 ( 文部科学省『確かな学力』) |

一つ前の学習フェーズ ② は、問題解決の手順になれることでした。このフェーズでは、過去問などのパターンを練習する中で、頭の中のモデルを、手順から、ひとまとまりのアイデアに編みなおします。

それには、試行錯誤して工夫したり、問題解決と学習の経過をふりかえって、アイデアを言葉とイメージで表現すること、『メタ認知』が欠かせません。

アイデアは、一人一人の生活史と学習歴がささえますから、個性的になります。

このフェーズの学習では、講師は、さながら生徒のように、自分を、生徒の思い・心の動きにシンクロさせます。ヒント・質問・生徒が自分で気づくようにおさえた説明。サイドバイサイドにシンクロして、借り物でないアイデアが生まれます。

これは、通信添削とオンライン教材にはできません。教育改革で、ICT活用をおぎなうように、アクティブラーニングが提唱されている理由です。

ドリルとくりかえし演習にはまってしまうと、準備運動レベルにおちいります。

----------------------------------------------------------

ワーキングメモリーのキャパシテ ィに年齢的限界がありますので、 中学の定期テストと高校入試の発 展問題はこのタイプです。 次のタイプにすると遅生まれの人 が有利になり、何をはかるテスト か妙なことになります。 |

発展問題、B問題です。『新傾向』と 言われますが、ゆとり教育以前の問題 と、あまり変わりません。 違いは、テストの平均点が50点台に なるように、限られた時間で解く、問 題数が増やされたことです。 二つの単元や分野の内容を組み合わせ ます。 社会科には、複数の教科(歴史・地理・ 公民)を組み合わせた、総合問題があり ます。 単元と分野の組み合わせは色々です。 過去問の練習に工夫が必要です。 |

| 群馬県高校入試2020、数学ではこんな問題です |

このタイプの問題の練習の仕方は、学年にあわせて変える必要があります。同じ問題でも、練習の仕方を各学年の思考力にあわせます。

中学1年生と2年生は、フェーズ2の練習方法を取り入れて、手順の流れとして理解します。(1年生と2年生に入試発展問題の全体的把握は酷です。)

3年生は、アイデアを組み合わせて全体を把握する練習へ移ります。問題を解く中で、組み合わせを、能動的に試行錯誤できるように、ヒントと説明を工夫します。

この指導も、通信添削とオンライン教材はできません。

学校の授業では、生活場面とむすびつけて考察したり、クラスメートの考えを検討して、二つのアイデアを組み合わせて考える、きっかけとします。

----------------------------------------------------------

ウェクスラー検査の代わりに出題 されてきました。 最近は、問題数を増やしてスクリ ーニングするのが主流です。 その分野が特に得意な人向けの問 題です。通常このタイプで学習す ると理解と学力は下がります。 |

難関私立中学と難関私立高校の入試問 題がこのタイプです。難関大学の入試 問題にも含まれます。 B問題の難問や『最高水準問題』がこ れです。 例外的な集団を選別するための問題で す。各年齢のワーキングメモリーの通 常のキャパシティーを超えます。 公立高前期試験の自校作成問題に見ら れます。後期試験と定期テストに出題 されることは稀です。 高崎高校などの受験やセンター試験で も、このタイプの問題練習は必要あり ません。 |

過去に、このタイプの問題集を、一部の生徒さんに使用したことがあります。私も若かったですので、『難しいことをさせれば学力が伸びる』と誤解して、失敗しました。

| その問題をいくつか別のページに載せました |

----------------------------------------------------------

| 次項 テストは変わったのか? へ |